Caffè, smartphone e catastrofi: la colazione informativa del XXI secolo

Che succede se anche il clima diventa fonte di incubi? Negli ultimi anni, la nostra routine mattutina si è arricchita di un nuovo rituale: caffè in mano, smartphone nell’altra, e un bel tuffo nelle ultime catastrofi ambientali servite fresche di giornata. Ondate di calore record, alluvioni epocali, incendi fuori controllo… Un menù completo per iniziare la giornata con la giusta dose di terrore cosmico!

Non è quindi un caso se gli psicologi, sempre pronti a trovare nomi affascinanti alle nostre disgrazie, hanno coniato un termine nuovo di zecca – eco-ansia – per indicare lo stress e la paura cronica legati all’emergenza climatica. Il concetto è diventato talmente popolare che persino il vocabolario Zanichelli (che non aggiunge parole a cuor leggero, vi assicuro) ha inserito “eco-ansia” nell’edizione 2024, definendola come “ansia derivante dal timore delle possibili conseguenze di disastri ambientali legati all’emergenza climatica”.

Complimenti a noi, doppio record: non solo battiamo primati di temperatura, ma arricchiamo anche la lingua italiana con nuove patologie da fine del mondo! Se continua così, presto i neonati impareranno a dire “mamma”, “papà” e “apocalisse climatica” nello stesso periodo.

Cos’è l’eco-ansia (e perché non serve un ombrello per proteggersi)

L’eco-ansia, in termini semplici, è quella sensazione che provi quando pensi al futuro del pianeta e improvvisamente senti il bisogno di costruirti un bunker nel giardino. L’American Psychological Association la descrive in modo più elegante: una paura cronica del cataclisma ambientale, alimentata dall’osservare gli effetti apparentemente irrevocabili del clima che cambia.

In altre parole, più sentiamo parlare di ghiacciai che si sciolgono e città sommerse, più dentro di noi sale un certo panico – un “e se non ci fosse un futuro per noi?” – difficile da ignorare come una notifica insistente sullo smartphone. A differenza dell’ansia comune, che ognuno può provare per motivi personali (“ho dimenticato di spegnere il ferro da stiro?”), qui l’innesco arriva dal mondo esterno: un bombardamento continuo di notizie catastrofiche sul clima che può far sentire chiunque (specie i più sensibili) con il fiato corto e un nodo allo stomaco perenne.

E no, non è solo un’impressione da apocalisse imminente: gli esperti confermano che l’emergenza ambientale sta davvero avendo effetti tangibili sulla salute mentale collettiva. Del resto, se la nostra casa comune brucia, è naturale iniziare a sentire un po’ di caldo… anche a livello emotivo.

Ma come siamo arrivati a trasformare il telegiornale meteo in una seduta di terapia di gruppo? In parte, c’entra la crescente consapevolezza. Se fino a qualche decennio fa i disastri ambientali sembravano cose rare o lontane (“Capitano altrove, a noi no” – il mantra dell’ottimista cronico), oggi abbiamo la scomodissima certezza scientifica che il clima impazzito è colpa nostra e che nessun angolo del pianeta è davvero al sicuro.

Ogni notizia di record negativo (come “gennaio 2024 è stato il più caldo di sempre”, giusto per citarne una) ci ricorda che la crisi climatica è qui ed ora. E la nostra psiche reagisce di conseguenza: un po’ con sana allerta e volontà di reagire, un po’ con un’angoscia latente di fondo. Benvenuti nell’era dell’ansia ambientale, dove guardare un tramonto rosso può farci venire in mente non poesie d’amore ma il buco nell’ozono. Romanticismo 2.0, signori.

Sintomi di un pianeta che preoccupa (o: come imparare a preoccuparsi senza impazzire)

Qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma questa eco-ansia, in concreto, come si manifesta?”. Immaginate le classiche reazioni allo stress, ma con il termostato emotivo puntato sull’idea del cambiamento climatico e il volume al massimo.

Gli psicologi riportano sintomi molto reali e clinicamente rilevanti: difficoltà a dormire, pensieri ossessivi sull’ambiente, sensazione di impotenza e tristezza quando piove troppo o non piove affatto al momento sbagliato. C’è chi confessa di non riuscire più a concentrarsi sul lavoro o sui libri, con la mente che torna sempre lì – ai ghiacci che si sciolgono, alle foreste che bruciano – come un disco rotto dell’apocalisse. Un vero e proprio sottofondo musicale distopico per le nostre giornate.

Le emozioni più frequenti? Un mix poco piacevole di ansia, rabbia, paura, senso di colpa e vulnerabilità. Ansia perché il futuro sembra minaccioso; rabbia perché si ha l’impressione che chi dovrebbe intervenire (governi, istituzioni) se la prenda comoda (“Pianeta in fiamme? Ci riuniremo il prossimo trimestre per discuterne”); colpa perché magari ci sentiamo anche noi parte del problema ogni volta che prendiamo l’auto o non facciamo la raccolta differenziata perfetta (“Ho messo il tetrapak nella carta? Addio ghiacciai polari!”).

Non serve aver vissuto un incendio in prima persona per provare questi stati d’animo. Basta l’esposizione indiretta e costante alle brutte notizie. È un po’ il paradosso moderno: siamo al sicuro sul divano di casa, magari con l’aria condizionata accesa, eppure leggendo dell’ennesimo uragano devastante ci ritroviamo il cuore in gola come se fossimo lì. Gli psicologi spiegano che la nostra mente non distingue poi così bene tra un pericolo vissuto davvero e uno visto mille volte in foto e video. Così, accumuliamo stress su stress, come se collezionassimo figurine di disastri ambientali in un album sempre più pieno.

All’inizio reagiamo con allarme (magari all’epoca dei primi notiziari sul COVID o sulle crisi climatiche ci sentivamo travolti dalle emozioni); col tempo però rischiamo di abituarci al peggio, un meccanismo difensivo per non impazzire. Il guaio è che questa sorta di assuefazione al disastro ci rende meno sensibili: normalizziamo cose gravi e quasi non ci arrabbiamo più, perché “è così che va il mondo”.

Insomma, un’arma a doppio taglio: da un lato ci protegge dall’angoscia continua, dall’altro può sfociare in apatia e cinismo. E tra un telegiornale e l’altro, finiamo per chiederci se siamo diventati insensibili o semplicemente troppo stanchi di avere paura. “Oggi solo tre specie si sono estinte? Beh, meglio di ieri!”

Generazioni a confronto: giovani in allarme, adulti (ancora) tranquilli?

Uno degli aspetti più discussi dell’eco-ansia è chi ne soffre di più. E qui entra in gioco una certa questione generazionale che sembra uscita direttamente dal manuale “Come Capire i Giovani d’Oggi per Boomer Disorientati”.

Studi internazionali indicano che a essere particolarmente colpiti sono i giovani. D’altronde, provate a mettervi nei panni di un quindicenne di oggi: sin da piccolo ha sentito parlare di crisi climatica, a scuola gli spiegano che se non si interviene subito il mondo che conosciamo potrebbe cambiare radicalmente nel giro di qualche decennio. Questo ragazzo dovrà pianificare il proprio futuro (studio, lavoro, magari famiglia) con una prospettiva costante di instabilità ambientale. “Caro diario, oggi ho iniziato a pianificare la carriera e a preoccuparmi dell’innalzamento del livello del mare. Com’è che si scriveva ‘esistenziale’?”

Non sorprende che ansia e frustrazione crescano. In un grande sondaggio del 2021 su 10.000 giovani di 16-25 anni in 10 paesi, la maggioranza ha dichiarato di provare emozioni negative forti verso la crisi climatica – e in quasi la metà dei casi queste emozioni erano così intense da interferire con la vita quotidiana. Più del 45% dei ragazzi intervistati diceva che l’angoscia per il clima influiva sulla capacità di studiare, lavorare, divertirsi. Moltissimi inoltre esprimevano rabbia e delusione verso i governi, colpevoli ai loro occhi di non fare abbastanza.

(E come dargli torto, verrebbe da dire con un pizzico di sarcasmo: se la casa brucia e i “grandi” si muovono al ritmo di una burocrazia sonnacchiosa, un po’ di rabbia giovanile è quasi garantita. “Scusate se mentre decidete se salvare o meno il pianeta io divento leggermente nervoso”.)

Dall’altro lato della barricata emotiva ci sono spesso gli adulti più anziani. Pare infatti che gli over 60 siano mediamente meno soggetti all’eco-ansia estrema. Perché? Non necessariamente perché più saggi o ottimisti, ma – banalmente – perché ritengono di non dover assistere in prima persona agli scenari peggiori. In parole povere, molti anziani pensano che quando il clima farà davvero sfaceli irreversibili, loro “non saranno più in giro”.

Un pensiero poco consolante per i giovani (che anzi li fa infuriare ancora di più: “Comodo così! Prima inquinate per decenni, poi ve ne andate lasciando a noi il conto da pagare!”), ma che spiega quella calma quasi fatalista di certi baby boomer. “Dopo di me il diluvio” acquista un significato fin troppo letterale nell’era dei cambiamenti climatici.

Intendiamoci, non tutti gli adulti sono serafici né tutti i ragazzi vivono con l’ansia addosso, però la tendenza generale è questa: chi ha più futuro davanti a sé sente anche più forte il peso delle catastrofi annunciate. Un’ennesima ironia della sorte: i più giovani, che dovrebbero essere spensierati, si ritrovano a fare da sentinelle angosciate del pianeta; i più anziani, che dovrebbero essere saggi e prudenti, a volte minimizzano con un’alzata di spalle (“Ci penseranno loro, noi ormai…”).

Questa differenza generazionale si vede chiaramente nelle piazze. Da qualche anno, infatti, assistiamo a manifestazioni globali dei giovani per il clima, dai Fridays for Future in poi. Ragazzi e ragazze scendono in strada con cartelli del tipo “Save the Planet” o “Our House is On Fire”, gridando ai potenti di turno che il tempo sta scadendo.

Viene da chiedersi: tutto questo attivismo è figlio dell’ansia o è la cura? Probabilmente entrambe le cose. Da un lato, l’angoscia per il futuro spinge i giovani a fare qualcosa di concreto – protestare, sensibilizzare, piantare alberi, cambiare abitudini – pur di non restare con le mani in mano. È un modo per sentirsi meno impotenti: se il clima fa paura, agire dà un senso di controllo e di speranza. Dall’altro lato, vedere migliaia di coetanei in piazza trasmette anche un messaggio positivo: non sei solo nelle tue paure. Questo crea comunità e riduce quel senso di isolamento che spesso alimenta l’ansia.

Certo, non tutti reagiscono così: c’è anche chi, travolto dall’angoscia, tende a chiudersi in una sorta di paralisi da sconforto, o chi al contrario nega il problema (“Tutta esagerazione dei media! Ai miei tempi faceva caldo anche d’estate!”) come scudo psicologico per non pensarci.

In ogni caso, l’eco-ansia sta diventando un potente fattore di cambiamento generazionale: ha dato voce a una nuova ondata di attivismo, ma ha anche aperto un dialogo – a volte tesissimo – tra giovani impauriti e adulti al potere. Un dialogo che a volte suona più o meno così: “Il pianeta sta morendo!” – “Sì, ma hai riordinato la camera?”

Ansia patologica o segnale di buon senso? (Spoiler: è complicato)

Veniamo a una domanda cruciale: l’eco-ansia è davvero un disturbo da curare o può essere considerata una reazione “sana” di chi ha capito la gravità della crisi? La risposta, ironia della sorte, è: entrambe le cose. Come tutte le questioni veramente interessanti nella vita, anche qui la risposta è “dipende”, per la gioia degli psicologi e il tormento di chi cerca certezze.

Da un punto di vista clinico, se l’ansia diventa così intensa da compromettere la vita quotidiana, è senz’altro un problema da affrontare (magari con l’aiuto di uno psicologo). Tuttavia, molti esperti invitano a non patologizzare troppo in fretta quella che potrebbe essere anche una risposta del tutto naturale a una situazione oggettivamente allarmante.

Come dire: se la casa sta andando a fuoco e tu sei preoccupato, non sei “malato di ansia”, stai reagendo in modo comprensibile alla realtà! Sarebbe più preoccupante se, vedendo le fiamme, ti mettessi tranquillamente a sorseggiare un tè. “Oh guarda, il divano sta bruciando. Che interessante fenomeno fisico-chimico!”

Lo psicologo Matthew Adams avverte che etichettare l’eco-ansia solo come disturbo individuale rischia di farci perdere di vista il quadro generale. Il pericolo è che si finisca per dare la “colpa” al singolo (che magari viene invitato a fare terapia o prendere ansiolitici per adattarsi) anziché affrontare collettivamente la causa del malessere, ovvero la crisi climatica stessa.

Sarebbe un po’ come dare lo sciroppo per la tosse a chi vive accanto a una fabbrica inquinante: curi il sintomo in quella persona, ma ignori il fatto che l’aria è tossica per tutti. “Il paziente soffre di eco-ansia? Ecco la ricetta: una pillola di indifferenza al giorno e non guardare i notiziari per una settimana.”

In questo senso, un pizzico di eco-ansia generalizzata potrebbe perfino essere salutare: indica che stiamo realizzando davvero la portata del problema, e questo è il primo passo per mobilitarci. Non a caso, alcuni studiosi la definiscono “una risposta sana, realistica e comprensibile” al modo in cui la crisi climatica è (poco) gestita. Insomma, se nessuno fosse preoccupato, ci sarebbe da preoccuparsi!

Ciò non toglie che, sul piano individuale, l’eco-ansia possa diventare pesante da sopportare. Un conto è la giusta inquietudine che ti fa tenere d’occhio la raccolta differenziata e spegnere le luci in casa; un altro è vivere costantemente angosciati, magari con attacchi di panico ogni volta che esce un nuovo rapporto dell’IPCC. In quest’ultimo caso, sì, parliamo di un problema di salute mentale a tutti gli effetti, che merita attenzione e supporto.

L’ironia tragica è che ci troviamo a dover proteggere la mente dagli effetti di una minaccia creata perlopiù da errori umani collettivi. Viene quasi da dire: “Grazie tante, cambiamento climatico: oltre ai disastri, ci regali anche l’ansia!”.

Ma battute a parte, riconoscere l’eco-ansia come fenomeno reale è importante per legittimare le emozioni di chi ne soffre e costruire strategie di risposta adeguate, sia a livello psicologico che sociale. Perché no, non è “solo nella tua testa” – c’è un problema reale là fuori, ma questo non significa che debba consumarti dall’interno.

Strategie di sopravvivenza (psicologica) in un mondo incerto

A questo punto, la domanda pratica è: come possiamo affrontare l’eco-ansia senza farci travolgere? Se spegnere il telegiornale e trasferirsi su un altro pianeta non sono opzioni realistiche (Elon Musk ci sta lavorando, ma per ora Marte non sembra molto accogliente), occorre trovare un equilibrio tra restare informati e mantenere la sanità mentale. Ecco alcune strategie suggerite da psicologi e esperti per gestire questa peculiare forma di ansia:

Dosare l’informazione climatica: Fare il pieno di notizie catastrofiche ogni giorno può far male quanto mangiare tre chili di patatine in un colpo solo. Gli esperti consigliano di informarsi sì, ma con moderazione, magari evitando di leggere news proprio prima di dormire. Scegliere fonti affidabili e dedicare un momento preciso della giornata alle notizie sul clima può aiutare a evitare il doomscrolling infinito che alimenta l’angoscia. In breve, meglio un articolo ben fatto che 100 tweet allarmisti prima di andare a letto. “Ora di andare a dormire. Leggiamo prima le previsioni sul collasso degli ecosistemi entro il 2050? No, forse è meglio di no.”

Trasformare l’ansia in azione: Uno dei modi più efficaci per esorcizzare la paura è fare qualcosa di concreto. Invece di rimuginare passivamente, possiamo canalizzare il disagio in impegno: partecipare a iniziative ecologiche, fare volontariato ambientale, aderire a movimenti come Fridays for Future, o anche solo apportare cambiamenti “green” nello stile di vita quotidiano.

Come nota la psicologa Susan Clayton, agire per il clima ha un duplice effetto positivo: ci fa sentire meglio e al contempo fa bene al pianeta. Piantare un albero, andare al lavoro in bici, ridurre gli sprechi: sono piccoli grandi atti che restituiscono un senso di controllo e utilità, antidoti naturali alla sensazione di impotenza. “Mi sento ansioso per l’ambiente? Oggi invece di rimuginare vado a pulire la spiaggia. E poi mi concedo un gelato perché ho fatto la mia parte, grazie.”

Creare comunità e parlarne: L’ansia, si sa, peggiora quando ci si sente soli. Condividere le proprie preoccupazioni con altri, unirsi a gruppi che hanno a cuore l’ambiente, discutere di soluzioni possibili – tutto questo aiuta a normalizzare la paura e a non farsene schiacciare.

Sapere che nel quartiere c’è un comitato di persone attive sul tema, o che online esistono forum di ragazzi che provano le stesse emozioni, può far capire che l’eco-ansia non è una stramberia individuale ma una spinta collettiva verso il cambiamento. In più, lavorare insieme su progetti ecologici alimenta la speranza: ogni piccolo successo condiviso (un orto urbano creato, una petizione riuscita) diventa un ricostituente mentale. “L’unione fa la forza, e anche un po’ di terapia di gruppo gratuita.”

Prendersi cura di sé (e staccare quando serve): Infine, mai dimenticare le sane abitudini di gestione dello stress. Se ci sentiamo sopraffatti, è importante sviluppare qualche strumento di regolazione emotiva: tecniche di rilassamento come la respirazione consapevole, la mindfulness, l’attività fisica regolare, il contatto con la natura (un paradosso, ma curarsi l’ansia da clima passeggiando in un bosco funziona!).

E soprattutto, ogni tanto staccare la spina dalle notizie. Fare una dieta mediatica temporanea non significa disinteressarsi, ma preservare la propria mente. Dopo tutto, se crolliamo noi, a chi giova? Meglio concedersi una pausa Netflix senza sensi di colpa o una serata con gli amici dove si parla di musica e serie TV, rimandando di qualche ora l’ennesimo report sul riscaldamento globale. L’ansia diminuisce se nella vita c’è spazio anche per altro oltre ai nostri timori. “Scusa clima, oggi ho un appuntamento con la mia salute mentale. Ti chiamo domani, promesso.”

Vale la pena notare che queste strategie non “curano” l’eco-ansia eliminandola – in fondo, finché il problema reale persiste, un po’ di preoccupazione resterà – ma servono a tenerla entro limiti gestibili. L’obiettivo non è diventare indifferenti (quello sarebbe semmai il famigerato menefreghismo climatico, che è ben altro), bensì riuscire a convivere con la consapevolezza della crisi senza esserne paralizzati.

Come dice un detto zen: “Se il problema ha soluzione, perché preoccuparsi? E se non ha soluzione… perché preoccuparsi?”. Facile a dirsi, meno a farsi – specie quando il problema è planetario – ma il senso è chiaro: farsi consumare dall’ansia non aggiunge anni di vita né risolve il riscaldamento globale. Meglio impiegare le energie in modo costruttivo, magari risparmiando un po’ di quelle fossili nel processo.

Conclusione: uno sguardo critico (e un filo ironico)

In definitiva, l’eco-ansia è un fenomeno psicologico figlio del nostro tempo: un misto di lucida consapevolezza e di agitazione interiore che sorge di fronte alla grande incognita del clima che cambia. Da un lato, possiamo vederla come un campanello d’allarme utilissimo – ci ricorda che l’emergenza è reale e che abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa. Dall’altro, se mal gestita, rischia di diventare essa stessa un problema, togliendoci lucidità e speranza proprio quando ce n’è più bisogno.

La situazione attuale, letta attraverso la lente della psicologia, ci appare quindi in tutta la sua complessità: una società in bilico tra negazione e panico, dove l’ironia a volte diventa un meccanismo di difesa (sdrammatizzare per non crollare), ma anche un modo per denunciare l’assurdità di certe dinamiche. Viene in mente quella battuta amara: “Il clima sta cambiando, ma per fortuna abbiamo l’ansia per tenerci compagnia”. Ridiamo, sì, ma a denti stretti.

La chiave sta forse nel trasformare questa ansia diffusa in azione e cambiamento positivo, senza però negare a noi stessi il diritto di essere spaventati. In fondo, avere un po’ paura per le sorti del pianeta significa avere a cuore qualcosa di più grande di noi – ed è tutt’altro che ridicolo.

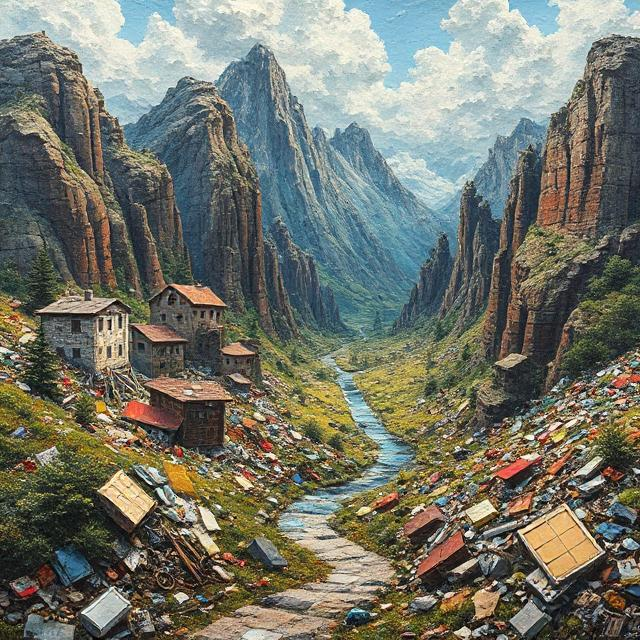

L’ironia ci aiuta a prendere fiato lungo la salita, ma poi sta a noi continuare a scalare la montagna dei problemi reali. E chissà, magari un domani potremo guardare indietro e dire: “Ti ricordi quando avevamo tutti l’eco-ansia? Per fortuna ci abbiamo fatto qualcosa di buono…”.

Nel frattempo, cerchiamo di non perdere la testa (né il senso dell’umorismo) mentre proviamo, un passo alla volta, a raffreddare il pianeta e calmare la mente. Difficile? Sì. Impossibile? No.

Del resto, come insegnano gli psicologi, la prima cura per l’ansia è affrontare la fonte del problema: nel nostro caso, dare finalmente una svolta alla crisi climatica. Più facile a dirsi che a farsi – ma vale la pena tentare, se non altro per poter dormire sonni tranquilli in futuro… magari senza bisogno del condizionatore al massimo.

-

Bibliografia

Ecoansia, cambiamenti climatici e comportamento umano

- Innocenti, M. (2022). Ecoansia. I cambiamenti climatici tra attivismo e paura. Erickson.

- Ray, S. J. (2020). A Field Guide to Climate Anxiety: How to Keep Your Cool on a Warming Planet. University of California Press.

- Marshall, G. (2014). Don’t Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Bloomsbury USA.

- Albrecht, G. A. (2019). Earth Emotions: New Words for a New World. Cornell University Press.

- Clayton, S., & Manning, C. (2018). Psychology and Climate Change: Human Perceptions, Impacts, and Responses. Academic Press.

Ansia, paura e comportamento umano di fronte ai disastri

- Ripley, A. (2008). Vivi per miracolo. Chi sopravvive in caso di catastrofe e chi no. Sperling & Kupfer.

- Gardner, D. (2008). La scienza della paura. Ponte alle Grazie.

- Stossel, S. (2014). Ansia. Paure e speranze alla ricerca di una pace interiore. Rizzoli.

No responses yet